Il politicamente corretto arricchisce lingua e letteratura

FAVOREVOLE O CONTRARIO?

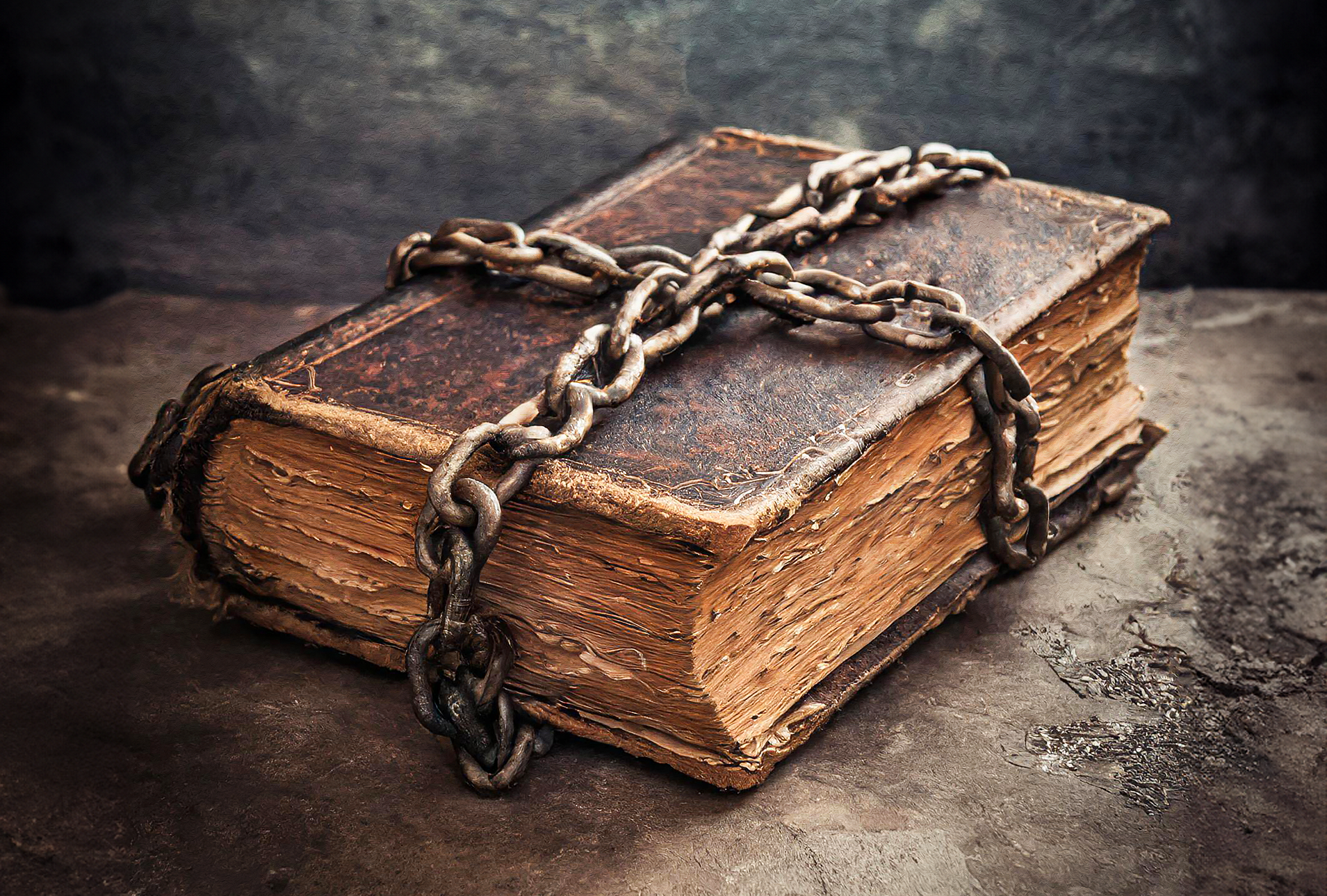

Il politicamente corretto non è solo una questione di lessico, ma un fenomeno culturale che divide, appassiona e talvolta spaventa. Per alcuni rappresenta una conquista necessaria, uno strumento di inclusione che offre dignità e riconoscimento a gruppi troppo a lungo marginalizzati. Per altri, invece, è una gabbia soffocante, una forma di censura mascherata da progresso, un'arma che limita il libero pensiero e ingabbia il discorso pubblico.

IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:

Il linguaggio gioca un ruolo centrale nel modellare la percezione del mondo e nelle dinamiche sociali. Non è neutrale, ma incarna le assunzioni personali, le norme sociali e le ideologie culturali.

Perché il linguaggio inclusivo sia efficace è necessario trovare un equilibrio tra inclusività e chiarezza comunicativa, evitando eccessi di tecnicismo o imposizioni ideologiche che potrebbero risultare controproducenti.

Il linguaggio deve adattarsi alle nuove esigenze della società, per promuovere l'inclusività linguistica, superando l'uso tradizionale e discriminatorio del maschile sovraesteso.

L'imposizione di regole linguistiche e culturali limitano la libertà di pensiero e di espressione. Il politicamente corretto oggi è diventato uno strumento di conformismo e censura.

Imparare una lingua significa ridefinire se stessi. I parlanti non sono meri ricevitori passivi di nuove parole, ma partecipanti attivi in un processo che può rafforzare le loro identità.

La cancel culture rappresenta una risposta alle disuguaglianze e alle oppressioni persistenti. Tuttavia, è necessario un approccio più equilibrato, che eviti eccessi censori e promuova la comprensione reciproca.

Il linguaggio inclusivo riduce i pregiudizi e previene l’offesa non necessaria

L'importanza del linguaggio nelle sfide della diversità e inclusione

Nel contesto delle sfide contemporanee legate alla diversità e all'inclusione, il linguaggio gioca un ruolo centrale nel modellare la nostra percezione del mondo e nelle dinamiche sociali. L'autore Pooya Taheri, nel suo articolo Using Inclusive Language in the Applied-Science Academic Environments, esplora come il linguaggio, lungi dall'essere neutrale, incarna le assunzioni personali, le norme sociali e le ideologie culturali, influenzando le nostre interazioni quotidiane.

"Il linguaggio riflette il mondo in cui viene utilizzato, ma è anche attivo nel mantenere o riprogettare quel mondo. Può essere uno strumento di discriminazione o di empowerment”.

Linguaggio inclusivo: ridurre le discriminazioni in ambito accademico e professionale

Nel panorama accademico e professionale, il linguaggio inclusivo ha l’obiettivo di ridurre le discriminazioni e di creare un ambiente di rispetto per tutti. I termini legati al razzismo, al sessismo o ad altre forme di marginalizzazione, come “master-slave” e “blacklist-whitelist”, sono stati ampiamente criticati per perpetuare stereotipi dannosi.

L'autore suggerisce alternative più rispettose, come “leader-follower” o “blocklist-allowlist”, che possono essere adottate per evitare l’uso di riferimenti inappropriati e per garantire un ambiente più equo. Taheri sottolinea che: "La metafora master-slave (padrone-schiavo) potrebbe essere stata accettata quando la maggior parte degli ingegneri era omogenea, ma nell'ambiente diversificato di oggi dobbiamo considerare l'impatto che questi termini hanno".

Il linguaggio come strumento di inclusione o esclusione sociale

Il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, ma un potente strumento che può plasmare l'identità e il comportamento di chi lo utilizza. Le parole, infatti, "hanno il potere di influenzare la nostra identità, le nostre attitudini e le immagini che abbiamo degli altri".

Se usato in modo non inclusivo, il linguaggio può contribuire a escludere interi gruppi sociali e a perpetuare pregiudizi. Le persone appartenenti a categorie marginalizzate, come quelle di genere non conforme, possono sentirsi “invisibilizzate” da un linguaggio che non riconosce la loro esistenza, come nel caso dell'uso esclusivo del pronome “he”.

La crescente adozione di pronomi di genere neutro, come “they”, è un passo significativo verso l’inclusione di tutti gli individui, indipendentemente dalla loro identità di genere. Come afferma Taheri: "Sottili segnali linguistici che possono sembrare banali a prima vista possono segnalare ostracismo basato sul gruppo e indurre i membri del gruppo emarginato ad autoescludersi da ambienti professionali importanti”.

L'approccio “people-first”: centralità della persona

Un altro aspetto centrale trattato nell'articolo è l'importanza del “people-first language”, un approccio che pone la persona prima della sua condizione, come nel caso di “person with a disability” anziché “disabled person”.

Questo non solo rispetta l’individuo, ma lo colloca come centrale rispetto alla sua condizione. "Lo scopo del linguaggio people-first (prima la persona) è promuovere l'idea che l'etichetta di disabilità di una persona sia solo un'etichetta di disabilità, e non la caratteristica definente dell'intero individuo". Tale approccio aiuta a evitare l’etichettamento e la marginalizzazione, permettendo alle persone di non essere definite da un’unica caratteristica.

Resistenze e opportunità di cambiamento

Tuttavia, non mancano le resistenze verso l'adozione di un linguaggio inclusivo, spesso accusato di essere esagerato o superfluo. Nonostante ciò, Taheri conclude che, sebbene il cambiamento del linguaggio non risolva tutti i problemi sociali, rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza: "Cambiare il linguaggio non ha cambiato la società, ma se questi cambiamenti penetrano nei processi di pensiero della comunità intellettuale, può essere, almeno, un inizio".

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025

Il linguaggio inclusivo ostacola la trasparenza, la comunicazione efficace e limita il dibattito

Martina Mussa nell’articolo Overcoming Barriers to Inclusive Language, pubblicato da “Youth and Environment Europe (YEE)” il 16 settembre 2024, esplora le difficoltà e le resistenze nell’adozione del linguaggio inclusivo, analizzando gli ostacoli culturali, linguistici e pratici che ne limitano l’efficacia. Il testo sottolinea come, nonostante l’intento positivo di creare una comunicazione più equa e rispettosa, il linguaggio inclusivo possa incontrare barriere che ne compromettono l’adozione su larga scala e la sua efficacia nel favorire un cambiamento concreto nella società. Il testo sottolinea che per rendere il linguaggio inclusivo veramente efficace è necessario trovare un equilibrio tra inclusività e chiarezza comunicativa, evitando eccessi di tecnicismo o imposizioni ideologiche che potrebbero risultare controproducenti. La sfida è dunque quella di promuovere un linguaggio che sia accessibile, rispettoso e accettato dalla società nel suo insieme, piuttosto che imposto dall’alto senza un adeguato processo di sensibilizzazione e adattamento culturale.

Il linguaggio inclusivo e la sua funzione comunicativa

Martina Mussa, Feminist Human Rights Advocate, nell’articolo Overcoming Barriers to Inclusive Language, parte dal presupposto che il linguaggio sia uno strumento fondamentale per modellare la percezione della realtà e promuovere valori di equità e giustizia sociale. Secondo l’autrice il linguaggio inclusivo è essenziale per garantire una rappresentazione equa di tutti i gruppi sociali, evitando espressioni che perpetuano pregiudizi e discriminazioni. Tuttavia, l’articolo riconosce che l’adozione di un linguaggio inclusivo incontra numerose difficoltà, sia per la resistenza culturale sia per la complessità pratica della sua applicazione.

L’autrice evidenzia che, sebbene le parole abbiano un forte impatto sulla costruzione delle identità e delle dinamiche sociali, non basta cambiare la terminologia per eliminare le discriminazioni strutturali. Anzi, l’imposizione di un nuovo vocabolario può generare confusione, polarizzazione e persino una resistenza maggiore da parte del pubblico a cui è rivolto.

Le principali barriere all’adozione del linguaggio inclusivo

L’articolo individua diverse barriere che ostacolano l’uso efficace del linguaggio inclusivo, suddividendole in barriere linguistiche, culturali e strutturali. Uno degli ostacoli principali è la complessità terminologica: l’autrice evidenzia come, in alcuni contesti, l’adozione di termini più inclusivi abbia portato a un linguaggio eccessivamente tecnico o burocratico, che rende la comunicazione meno accessibile. Ad esempio, la sostituzione di termini tradizionali con espressioni più neutre può risultare artificiosa e di difficile comprensione, soprattutto per chi non ha familiarità con queste nuove costruzioni linguistiche. Un esempio riportato è il linguaggio utilizzato nel settore ambientale, dove il gergo tecnico già rappresenta una barriera alla comunicazione. Se a ciò si aggiunge la necessità di rendere il linguaggio più inclusivo, il rischio è che il messaggio diventi ancora meno accessibile, limitando la partecipazione di un pubblico più ampio. Martina Mussa evidenzia che il linguaggio inclusivo è spesso percepito come un’imposizione ideologica da parte di alcuni gruppi sociali, generando resistenze che ne ostacolano l’adozione. Secondo l’analisi, la percezione che un determinato vocabolario venga imposto da un’élite progressista porta molte persone a rifiutarlo, nonostante il suo intento positivo. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle generazioni più anziane e nei contesti più conservatori, dove l’uso di un linguaggio più neutro viene visto come un’alterazione artificiale della lingua e un attacco ai valori tradizionali. L’articolo sottolinea che, per evitare un effetto boomerang, è fondamentale accompagnare il cambiamento linguistico con una sensibilizzazione graduale e con spiegazioni chiare sul suo valore sociale. Un altro aspetto interessante evidenziato dall’articolo riguarda il rischio che il linguaggio inclusivo finisca per escludere alcune categorie di persone anziché includerle. Questo può avvenire quando la complessità della terminologia utilizzata rende il linguaggio meno accessibile per chi ha un livello di istruzione più basso o per chi non ha familiarità con i cambiamenti linguistici in atto. L’autrice sottolinea che, sebbene il linguaggio inclusivo sia pensato per favorire l’inclusione, il suo uso eccessivamente tecnico o accademico può diventare un ostacolo alla partecipazione. Questo problema è particolarmente evidente nelle comunicazioni istituzionali e nelle campagne di sensibilizzazione, dove l’utilizzo di un linguaggio poco comprensibile rischia di allontanare proprio quei gruppi sociali che si vogliono includere.

Strategie per superare le barriere

L’articolo propone alcune strategie per superare le difficoltà legate all’uso del linguaggio inclusivo e favorire un’adozione più efficace: Mussa consiglia di utilizzare un linguaggio chiaro e accessibile, evitando eccessi di tecnicismi e formulazioni troppo complesse per garantire che il messaggio sia comprensibile a tutti. Il linguaggio inclusivo non deve trasformarsi in un ostacolo alla comunicazione efficace. Invece di imporre nuove terminologie, è utile accompagnare il cambiamento linguistico con attività di educazione e sensibilizzazione, spiegando il valore sociale di queste modifiche. Contemporaneamente è necessario però rispettare le diversità culturali: il linguaggio deve adattarsi ai contesti in cui viene utilizzato, evitando di imporre formule standardizzate che potrebbero risultare artificiali o poco accettate da determinati gruppi sociali. Il linguaggio inclusivo deve essere uno strumento di dialogo e non di divisione. Per questo motivo è importante che il dibattito su queste tematiche avvenga in modo aperto, rispettoso e non dogmatico.

Political Correctness, Political Cultures, and The Civilizing Process

Luiz E. Soares nell’articolo Political Correctness, Political Cultures, and The Civilizing Process, pubblicato su “AnthroSource”, esamina il concetto di politicamente corretto attraverso una lente storica e sociopolitica, ponendo particolare attenzione alla reazione della società brasiliana. L'autore collega il dibattito sulla correttezza politica al più ampio processo di civilizzazione, mettendo in discussione le sue implicazioni sulla libertà di espressione e sulla costruzione dell’identità sociale. L’analisi di Soares fornisce una prospettiva equilibrata e critica sul politicamente corretto, riconoscendone sia i meriti che i limiti. L’autore non lo rigetta in toto, ma lo interpreta come parte di un più ampio processo di ridefinizione culturale e politica, in cui le società negoziano costantemente i confini tra libertà di espressione e rispetto delle sensibilità collettive.

Il politicamente corretto come reazione culturale

Soares analizza la forte opposizione al politicamente corretto in Brasile, sottolineando che essa riflette una caratteristica distintiva della cultura nazionale. Secondo l'autore, questa opposizione non è semplicemente una resistenza al cambiamento, ma un segnale di un profondo conflitto tra valori tradizionali e nuovi paradigmi sociali. L'introduzione di norme linguistiche e comportamentali più inclusive viene percepita da alcuni come un’imposizione esterna che mina le basi della cultura locale.

Il politicamente corretto nel contesto della "civilizzazione"

L'autore collega il concetto di politicamente corretto alla teoria del "processo di civilizzazione" di Norbert Elias, secondo cui le società si sviluppano attraverso un processo di regolazione sempre più raffinata delle norme e dei comportamenti. In questo senso, il politicamente corretto può essere visto come un'evoluzione della società verso un maggiore controllo dei modi di esprimersi e delle relazioni interpersonali. Tuttavia, Soares sottolinea una contraddizione fondamentale: mentre l’obiettivo dichiarato del politicamente corretto è quello di promuovere maggiore inclusione e rispetto per le diversità, esso finisce per imporre nuove forme di domesticazione sociale. Il linguaggio viene regolato da norme sempre più stringenti, trasformando la libertà di espressione in un terreno di conflitto.

Denaturalizzazione e ridefinizione dell’identità sociale

Un altro concetto chiave esplorato nell’articolo è quello della denaturalizzazione dell’ordine sociale. Soares afferma che il processo di civilizzazione comporta una ridefinizione costante dell’identità individuale e collettiva. Con il politicamente corretto, si assiste a un’accelerazione di questo processo, poiché sempre più aspetti della comunicazione pubblica vengono sottoposti a revisione critica. L'autore evidenzia che questo fenomeno ha due effetti principali, in primis l’apertura a nuove identità: il politicamente corretto permette a gruppi storicamente marginalizzati di essere riconosciuti nel discorso pubblico, contribuendo a un ampliamento della pluralità sociale.

E anche il rinforzo del controllo istituzionale: le norme linguistiche diventano strumenti di regolazione culturale, talvolta usati per censurare posizioni ritenute inappropriate.

Il paradosso della libertà e del controllo

Soares conclude che la storia della libertà è paradossalmente anche una storia di controllo. Più una società si evolve verso il riconoscimento delle differenze, più diventa necessario regolare il linguaggio e i comportamenti per garantire il rispetto reciproco. Questa tensione tra apertura e regolamentazione è ciò che rende il politicamente corretto un fenomeno complesso e controverso.

L’autore suggerisce che, sebbene il politicamente corretto rappresenti un tentativo di migliorare le dinamiche sociali, esso non può essere considerato un semplice strumento di progresso, poiché porta con sé anche conseguenze inattese, come il rischio di una nuova forma di censura morale e politica.

Political Correctness

Gann e Duignan all’interno del libro esaminano il concetto di politically correct (PC), contestualizzandolo nella società moderna e analizzando le sue origini storiche e culturali. Gli autori argomentano che il politicamente corretto si è evoluto da uno strumento di inclusione a una forma di censura ideologica, che limita la libertà di espressione e impone una visione unilaterale del progresso sociale.

Gli autori sottolineano come l’adozione del linguaggio politicamente corretto nelle università abbia portato a una restrizione del dibattito accademico. Professori e studenti che esprimono opinioni non allineate al pensiero dominante rischiano di essere ostracizzati o censurati.

Il focus su "safe spaces" e "trigger warnings" crea un ambiente in cui il confronto libero di idee viene ostacolato, favorendo un’educazione più ideologica che critica. Gli autori argomentano che il politicamente corretto non si limita a promuovere l’inclusività, ma cerca attivamente di modificare il linguaggio e la cultura in modi che possono risultare artificiali o forzati.

Vengono analizzati esempi di cambiamenti linguistici imposti da istituzioni e governi, con il rischio di una riduzione della spontaneità del linguaggio e della comunicazione autentica.

Nell’articolo si afferma che l’adozione acritica del politicamente corretto porti a una disconnessione con le radici culturali e tradizionali di una società. Questo fenomeno, secondo loro, non rafforza la coesione sociale, ma la indebolisce, frammentando le comunità in gruppi contrapposti che competono per il riconoscimento. Il politicamente corretto viene presentato come un meccanismo attraverso cui élite politiche e intellettuali impongono le proprie agende, limitando il pluralismo delle opinioni. L’ossessione per il linguaggio corretto e inclusivo diventa un’arma di esclusione contro chi non si conforma, alimentando nuove forme di discriminazione ideologica. Sebbene l’idea di un linguaggio inclusivo sia valida, il politicamente corretto deve essere bilanciato con il rispetto per la libertà di espressione e la diversità di pensiero. Solo un dibattito aperto e senza censura può garantire una società veramente equa e pluralista.

Implicazioni del politicamente corretto

Gli autori avvertono che un’applicazione estrema del politicamente corretto può portare a una società meno tollerante verso il dissenso e più incline all’autocensura. Se il PC è nato con l’intenzione di promuovere l’inclusività, la sua degenerazione rischia di produrre il risultato opposto: un ambiente culturale oppressivo in cui il conformismo sostituisce il pensiero critico.

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025

Il linguaggio inclusivo permette di rispettare le differenze di genere ed evita stereotipi

Il documento Linee guida per il linguaggio inclusivo rispetto al genere, pubblicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), si propone come un manuale pratico e concettuale per affrontare le disuguaglianze di genere attraverso il linguaggio. Le linee guida sono un documento in evoluzione, pensato per adattarsi alle nuove esigenze della società e della lingua. Si tratta di uno strumento nato dall'esigenza di promuovere l'inclusività linguistica, superando l'uso tradizionale e discriminatorio del maschile sovraesteso, e di fornire indicazioni utili per rendere la comunicazione più equa e rispettosa delle differenze.

La visione inclusiva del linguaggio

Il concetto di inclusività, alla base delle linee guida, si riferisce alla coesistenza e alla valorizzazione delle differenze di genere, etnia, disabilità, età, orientamento religioso, politico e sessuale. L'uso di un linguaggio attento e rispettoso viene identificato come uno strumento per contrastare stereotipi e pregiudizi, garantendo a ogni individuo dignità e pari opportunità. Nel documento si evidenzia come il linguaggio non sia un semplice riflesso della realtà, ma un elemento che contribuisce a costruire e rafforzare stereotipi culturali. Secondo l'ipotesi di Sapir-Whorf e studi successivi, la lingua condiziona il modo in cui percepiamo il mondo e può fungere da motore di cambiamento per sostenere una cultura più equa. Questo è particolarmente evidente nella questione del maschile sovraesteso, ovvero l'uso della forma grammaticale maschile per indicare gruppi misti, una prassi che il CNR giudica scorretto sia dal punto di vista grammaticale che culturale.

Strategie linguistiche

Per superare le disuguaglianze create dall'uso del maschile sovraesteso, le linee guida suggeriscono diverse strategie pratiche: innanzitutto esplicitando il genere, viene consigliato l’uso dello sdoppiamento (es. "i candidati e le candidate"), sia in forma estesa che contratta (es. "i/le candidati/e"). Questa strategia rende visibili entrambi i generi, soprattutto in testi formali. Allo stesso tempo, è consigliato anche oscurare il genere, si privilegiano termini neutri e collettivi, come "persona", "staff", "corpo docenti", per evitare riferimenti esclusivi a un genere. Anche costruzioni impersonali e passive (es. "La domanda deve essere presentata") possono aiutare a eliminare riferimenti di genere. Si pone l’attenzione anche sull'adozione di termini femminili per ruoli e professioni, sottolineando che la presunta cacofonia di termini come "rettrice" o "ingegnera" è il risultato di una scarsa abitudine, non di un'effettiva difficoltà linguistica. Si riconosce l'importanza di abituare la società all'uso di queste forme per dare visibilità alle donne in ruoli apicali.

Infine, viene ribadita l’importanza della sperimentazione con simboli inclusivi: simboli come lo schwa (ə) e l’asterisco (*) sono indicati come strumenti utili per riferirsi a identità non binarie. Tuttavia, il loro uso nelle comunicazioni istituzionali è sconsigliato a causa di difficoltà di leggibilità per persone con disabilità o disturbi di apprendimento.

Siamo le parole che usiamo

Il documento Siamo le parole che usiamo è un’opera collettiva nata dall’impegno del Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Padova, insieme a diverse istituzioni, per affrontare il rapporto tra linguaggio e genere. Attraverso una serie di contributi multidisciplinari, il volume esplora come il linguaggio influenzi la costruzione dell’identità, rafforzi stereotipi e possa essere trasformato in uno strumento di equità e inclusione. Le autrici del volume convergono sull’idea che il linguaggio sia una leva per il cambiamento sociale. La declinazione di genere non è solo un fatto linguistico, ma un gesto politico che sancisce l’esistenza e il valore delle donne in ogni ambito della società.

Le parole come costruttori di realtà

La premessa del volume è che il linguaggio non è un semplice mezzo di comunicazione, ma un elemento che plasma la realtà sociale. Attraverso le parole si consolidano stereotipi e disuguaglianze, ma è anche possibile mettere in discussione norme discriminatorie. Citando Alma Sabatini, pioniera del linguaggio non sessista: “Ciò che non si dice, non esiste”. Questo principio guida l’intera riflessione: rendere visibile la presenza femminile attraverso il linguaggio è un atto di giustizia sociale.

La lingua come strumento di inclusione

Il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Studi di Genere (CIRSG) dell’Università di Padova sostiene che il linguaggio debba evolversi insieme alla società. Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, osserva: “La femminilizzazione del linguaggio non impoverisce la lingua, ma ne arricchisce le potenzialità espressive”. L’italiano, con le sue regole grammaticali flessibili, può facilmente adattarsi per includere termini declinati al femminile come “ministra”, “avvocata”, “sindaca”, ma persistono resistenze culturali che rallentano questo cambiamento.

La Toponomastica come simbolo del divario di genere

Maria Pia Ercolini, promotrice del gruppo "Toponomastica Femminile", affronta il tema della scarsa rappresentanza femminile nella toponomastica italiana. Con dati allarmanti, evidenzia che solo l’8% delle vie italiane è intitolato a donne, spesso limitandosi a figure religiose o mitologiche. Ercolini sottolinea: “Dedicare strade a donne di scienza, politica e cultura significa riconoscere il loro contributo e offrire modelli di riferimento alle nuove generazioni”.

Il ruolo dei media

Monia Azzalini esplora come i media perpetuino stereotipi di genere. Analizzando i titoli di giornale, evidenzia la frequente invisibilità linguistica delle donne in posizioni di potere. Ad esempio, titoli come “Il ministro incinta” rivelano una resistenza ad adottare forme femminili corrette, nonostante queste siano pienamente accettate dalla grammatica italiana.

Linguaggio amministrativo e parità di genere

Cecilia Robustelli, nelle sue Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo, dimostra come il linguaggio delle istituzioni possa promuovere una cultura di parità. La sua analisi evidenzia che l’uso del maschile generico è spesso percepito come neutro, ma di fatto cancella la presenza delle donne. Robustelli propone un cambiamento sistematico, osservando che: “Un linguaggio che include le donne non è solo una questione di precisione linguistica, ma di rappresentazione della realtà”.

Le contraddizioni del linguaggio di ruolo

Giuliana Giusti affronta le difficoltà linguistiche legate ai nomi di ruolo. Mentre termini come “maestra” o “segretaria” sono ampiamente utilizzati, c’è una resistenza culturale a declinare al femminile ruoli di prestigio, come “direttore” o “ministro”. Giusti sottolinea che questa ambiguità mina la costruzione di identità paritarie, specialmente per le giovani generazioni, e argomenta: “Non declinare al femminile i ruoli prestigiosi contribuisce a perpetuare l’idea che certi incarichi non siano accessibili alle donne”.

Il linguaggio visivo

Le linee guida non si limitano alla sfera linguistica, ma affrontano anche la comunicazione visiva. Le immagini e i simboli utilizzati nella comunicazione istituzionale devono riflettere la diversità e l’equilibrio di genere. Si raccomanda di evitare stereotipi visivi che associno le donne a ruoli decorativi o subordinati, promuovendo invece rappresentazioni di donne e uomini in ruoli non convenzionali o apicali. Inoltre, si suggerisce di superare il tradizionale uso di colori come il rosa per le donne e il blu per gli uomini, preferendo tonalità neutre e rappresentazioni eterogenee.

Contestualizzazione normativa

Il documento si inserisce in una cornice di politiche europee e nazionali volte a promuovere la parità di genere. In particolare, il CNR ha adottato il Gender Equality Plan, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea, per creare un ambiente lavorativo inclusivo e rispettoso delle differenze. Le linee guida rappresentano un tassello fondamentale in questo percorso, fornendo raccomandazioni pratiche per l'uso del linguaggio nei documenti amministrativi e nella comunicazione quotidiana.

Sfide e resistenze

Nonostante l’importanza dell’inclusività linguistica, il documento riconosce che ci sono ancora resistenze e pregiudizi culturali. Molte donne, ad esempio, preferiscono essere indicate con termini al maschile (es. "direttore" invece di "direttrice") per timore che il femminile venga percepito come meno autorevole. Tuttavia, il CNR sottolinea come il cambiamento del linguaggio sia un atto di empowerment che riflette e rafforza i progressi sociali.

Le italiane e l’italiano: quattro studi su lingua e genere

Le italiane e l’italiano: quattro studi su lingua e genere, curato da Stefano Ondelli, affronta il complesso rapporto tra genere e lingua italiana. Attraverso contributi interdisciplinari, il volume analizza come il linguaggio rifletta, perpetui e a volte amplifichi stereotipi di genere, concentrandosi su quattro tematiche principali. Stefano Ondelli apre il libro esplorando le tensioni che circondano il linguaggio inclusivo. Cita la linguista Alma Sabatini, autrice del rivoluzionario volume Il sessismo nella lingua italiana (1987), che già allora sottolineava come il linguaggio contribuisca alla costruzione sociale dei generi. Ondelli osserva: “L’applicazione di pratiche linguistiche rispettose del genere si scontra con reazioni che vanno dal sorriso di sufficienza al rifiuto esplicito, spesso motivato da un presunto purismo grammaticale”. Ondelli mette in evidenza come l’italiano, rispetto ad altre lingue come l’inglese, sia più resistente al cambiamento per motivi storici e culturali, legati anche al peso del purismo linguistico e alla percezione delle regole come inviolabili. Nel volume viene evidenziato come il linguaggio non sia neutro ma rifletta le dinamiche di potere e gli stereotipi culturali di una società. La curata selezione di contributi offre un quadro completo del sessismo linguistico e delle sue implicazioni, proponendo al contempo strategie per promuovere una maggiore inclusività. “Il cambiamento linguistico deve partire dal basso, ma richiede un impegno congiunto di istituzioni, educatori e parlanti,” conclude Ondelli. Questa raccolta rappresenta un’importante risorsa per comprendere e affrontare le sfide legate al linguaggio di genere.

Il sessismo nei libri di testo

Mariagrazia Pizzolato analizza i manuali scolastici delle scuole primarie, evidenziando l’asimmetria nella rappresentazione di uomini e donne. Nei testi analizzati, gli uomini sono spesso descritti come scienziati, sportivi e leader, mentre le donne sono ritratte come mamme o casalinghe. Pizzolato rileva: “Il permanere di stereotipi sessisti nei testi scolastici indica quanta strada ci sia ancora da fare perché le raccomandazioni di Alma Sabatini trovino applicazione”. Esempi concreti dimostrano questa tendenza: in un brano, una famiglia affronta una nevicata: il padre ripara la macchina, mentre la madre cucina e prepara torte. In un esercizio grammaticale, frasi come “il papà è un dirigente” sono contrapposte a “la mamma cuce”. Pizzolato sottolinea che questa disparità influenza profondamente la percezione del ruolo di genere nei bambini, poiché i libri scolastici sono uno dei primi strumenti di socializzazione.

Il maschile generico e la visibilità femminile

Chiara Cettolin approfondisce il cosiddetto “maschile generico”, cioè l’uso del maschile per indicare un gruppo misto. Attraverso questionari rivolti a bambini e adulti, dimostra come il maschile generico “invisibilizzi” le donne. Per esempio, quando si chiede di nominare “tre campioni dello sport”, la maggior parte delle risposte include solo uomini. Cettolin afferma: “Il maschile generico non è inclusivo, ma nasconde il contributo femminile, perpetuando una visione androcentrica della società”. L’autrice propone strategie linguistiche come lo “sdoppiamento” (es. “campioni e campionesse”), che, pur incontrando resistenze, si dimostrano più efficaci nel garantire equità.

L’accettazione delle forme femminili

Giorgia Castenetto esamina la percezione di termini femminili innovativi come “ministra”, “sindaca” e “assessora”. Attraverso sondaggi, Castenetto evidenzia che, sebbene molti italiani trovino queste forme “brutte” o “innaturali”, le nuove generazioni sono più inclini ad accettarle. La studiosa nota che le resistenze derivano spesso da abitudini linguistiche consolidate: “La lingua italiana, con la sua ricca morfologia, offre strumenti per indicare chiaramente il genere, ma l’opposizione alle innovazioni è principalmente culturale”. Un esempio emblematico è il dibattito su “avvocatessa” rispetto a “avvocata”, dove la prima forma viene percepita come obsoleta e stereotipata, mentre la seconda è vista come una novità, ma ancora poco diffusa.

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025

Il politicamente corretto porta censura nella scuola e nella società

Remare contro il “follemente corretto” costa

L'articolo presenta le riflessioni di Luca Ricolfi, noto sociologo e saggista italiano, che si interroga sul costo personale e collettivo del resistere al "follemente corretto", un termine che utilizza per indicare l’estremizzazione del politicamente corretto nella società contemporanea. Ricolfi critica l'imposizione di regole linguistiche e culturali che, a suo parere, limitano la libertà di pensiero e di espressione. Egli ritiene che il politicamente corretto, inizialmente concepito per promuovere l’inclusività e il rispetto delle diversità, sia oggi diventato uno strumento di conformismo e censura.

I costi del dissentire

Ricolfi sottolinea che opporsi a questa tendenza non è privo di conseguenze. Coloro che osano criticare apertamente il politicamente corretto spesso affrontano ostracismo sociale, perdita di opportunità professionali e accuse di insensibilità o discriminazione. Questo crea un clima di autocensura, in cui molte persone evitano di esprimere opinioni contrarie per timore delle ripercussioni.

Il ruolo della cultura e dell'educazione

L’autore pone l’accento sull’impatto del politicamente corretto nel campo dell’educazione e della cultura. Ricolfi critica la revisione dei programmi scolastici e delle opere classiche con l’obiettivo di renderle conformi agli standard contemporanei di inclusività. A suo avviso, queste modifiche rischiano di impoverire il dibattito culturale e di cancellare le complessità storiche e linguistiche che costituiscono il patrimonio intellettuale.

Una società divisa

Un altro tema centrale è la polarizzazione sociale causata dal politicamente corretto. Ricolfi osserva che il dibattito pubblico è sempre più caratterizzato da una divisione tra chi sostiene queste politiche come strumenti di progresso sociale e chi le considera un attacco alla libertà individuale. Questa divisione, secondo l’autore, mina la capacità della società di affrontare collettivamente le sfide sociali ed economiche.

L'articolo si chiude con un appello a riscoprire il valore della pluralità di opinioni e a promuovere un dialogo che non si limiti a imporre regole, ma che miri a costruire una società basata sul rispetto reciproco e sulla comprensione delle differenze.

Il potere della parola: Effetti del “politically correct” nel mondo scolastico

L'articolo di Jessica Facoetti, pubblicato su Varchi, esplora gli effetti di questa sensibilità linguistica sulle relazioni educative, rivelando come il politically correct stia rimodellando il ruolo degli insegnanti e il modo in cui studenti e istituzioni affrontano la diversità. L’articolo dipinge un quadro complesso e sfumato, in cui il politically correct emerge come uno strumento prezioso ma non privo di insidie. Se da un lato promuove il rispetto e l’inclusione, dall’altro può generare immobilismo e paura. "Il compito della scuola è trasformare gli specchi in finestre," ricorda saggiamente il giornalista Harris. Per fare ciò, è necessario un equilibrio tra sensibilità e libertà di espressione, per formare generazioni capaci di affrontare il mondo con coraggio e consapevolezza.

Il politically correct e l’educazione scolastica

"L’espressione angloamericana 'politically correct' designa un orientamento ideologico e culturale di estremo rispetto verso tutti, nel quale si evita ogni potenziale offesa verso determinate categorie di persone," spiega Rita Fresu, professoressa di linguistica italiana. Questo principio, nato negli Stati Uniti negli anni '80, si è diffuso anche in Italia, influenzando profondamente il linguaggio utilizzato nelle scuole.

Nel sistema scolastico italiano, questa trasformazione si riflette in una crescente attenzione all’uso delle parole. Termini come "handicappato" sono stati sostituiti da "diversamente abile", mentre "paziente" lascia spazio ad "assistito". Questi cambiamenti, pur con buone intenzioni, hanno dato vita a un nuovo vocabolario che permea la società e si radica profondamente nell’educazione. Come sottolinea l’autrice, i giovani di oggi "attingono e imparano da un vocabolario nuovo", che plasma il loro rapporto con il mondo e con i loro insegnanti.

Conflitti tra studenti e insegnanti

Le conseguenze di questa trasformazione non sono prive di tensioni. Numerosi episodi di cronaca hanno visto studenti e insegnanti scontrarsi su questioni legate alla sensibilità linguistica. Al Liceo Fogazzaro di Vicenza, ad esempio, la preside Maria Rosa Puleo ha suscitato polemiche definendo "inadeguati" gli abiti di alcune studentesse, commentando che "non si mostra la ciccia in quel modo". La reazione degli studenti è stata immediata: "Parole gravi che danneggiano la salute psicofisica degli adolescenti," hanno dichiarato. Simili episodi si sono verificati anche in altre scuole, come il Liceo scientifico Righi di Roma, dove una professoressa ha rivolto a una studentessa un commento considerato sessista. Questi episodi, spiega l’autrice, evidenziano "la polarizzazione sugli specifici termini impiegati," che spesso sovrastano il messaggio complessivo. Ciò che rimane nella memoria collettiva sono parole come "ciccia", decontestualizzate.

Il peso delle parole sugli insegnanti

Questi cambiamenti linguistici hanno un impatto diretto sugli insegnanti, che si trovano a camminare su un "filo teso e sottile". Una delle testimonianze raccolte dall’autrice è particolarmente eloquente: "Fare l’insegnante oggi… qualcosa di molto complesso… non riesci a muoverti con la libertà di un tempo, devi contare le parole". Un’altra insegnante ammette: "Ho paura di parlare… temo che una parola sbagliata possa compromettere la mia carriera". Questo clima di tensione ha portato a una situazione paradossale in cui l’attenzione alla forma prevale sul contenuto. La parola diventa un elemento da pesare meticolosamente, e ciò rischia di limitare la capacità degli insegnanti di svolgere appieno il loro ruolo educativo.

Riflessioni filosofiche

Il legame tra linguaggio e realtà, un tema caro a filosofi come Sant’Agostino e Heidegger, è messo in discussione dalla cultura del politically correct. Secondo il giurista Giovanni Civello, "Il pensiero contemporaneo disarticola progressivamente il nesso ontologico tra segno linguistico e realtà oggettiva". Questa disconnessione rischia di trasformare il linguaggio in un fine a se stante, piuttosto che in un mezzo per rappresentare la realtà.

Il ruolo educativo della critica

L’articolo chiude con una riflessione sulla necessità di bilanciare rispetto e criticità. Citando lo psicoterapeuta Adam Phillips, l’autrice osserva: "Un no non è necessariamente un rifiuto dell’altro, ma può dimostrare la fiducia nella sua forza e nelle sue capacità". In un’epoca in cui il politicamente corretto rischia di trasformarsi in mera censura, è fondamentale che gli insegnanti continuino a fungere da guide per gli studenti, offrendo non solo parole rispettose, ma anche modelli di dialogo critico e aperto.

Politicamente corretto e cancel culture: gli ospiti inquietanti dell'inclusione scolastica

L'articolo Politicamente corretto e cancel culture: gli ospiti inquietanti dell'inclusione scolastica, scritto da Salvatore Grandone su “Inchiostronero”, esplora le tensioni tra l’ideale dell’inclusione scolastica e le insidie del politicamente corretto e della cancel culture. L'analisi si sviluppa attraverso esempi pratici e riflessioni sulle dinamiche che stanno trasformando l’ambiente educativo.

L’inclusione: Un imperativo scolastico

"L’inclusione è il valore fondamentale dell’odierna scuola italiana," esordisce l’autore, evidenziando come questo principio sia diventato un pilastro della politica educativa nazionale. Il concetto di inclusione si è evoluto per abbracciare sempre più categorie di studenti, dai disabili ai neoarrivati in Italia, fino agli studenti con talenti particolari o "plusdotati". Lo slogan "Siamo tutti speciali!" incarna questa filosofia, che mira a valorizzare ogni differenza come risorsa. Nonostante l'enfasi teorica, Grandone sottolinea le difficoltà pratiche: "Sono pochi i docenti realmente formati per rispondere in modo adeguato alle esigenze della specialità". Le classi sovraffollate e le limitazioni strutturali rendono ardua la realizzazione di una didattica personalizzata, portando a esiti contraddittori: "In alcuni contesti l’inclusione riesce; in molti altri, i risultati lasciano a desiderare".

Il rischio della retorica

Grandone denuncia una graduale trasformazione: "Dalla riflessione sull’inclusione si sta passando alla retorica dell’inclusione". Questo passaggio ha spostato l’attenzione dal contenuto alle forme, aprendo le porte al politicamente corretto. L’autore cita Eugenio Capozzi, che definisce il politicamente corretto come "un’incarnazione estrema del progressismo, fondata su un relativismo etico radicale". Questa enfasi sulla forma linguistica, piuttosto che sul contenuto educativo, crea "trappole comunicative" che disorientano i docenti. "L’attenzione si è spostata sulla forma, soprattutto sull’uso delle parole," evidenzia Grandone, suggerendo che il linguaggio può diventare un campo minato per gli educatori.

Esempi emblematici

Un caso emblematico citato è quello di una docente di Treviso, che ha dispensato due studenti non cattolici dallo studio di Dante, per rispetto delle loro credenze religiose. La decisione ha innescato una reazione virale sui social media, culminata in un’indagine ministeriale e possibili sanzioni. "La macchina dell’indignazione ha trasformato una scelta didattica in uno scandalo pubblico" commenta l’autore. Eventi simili si verificano anche all’estero, come nel caso dell’insegnante francese Samuel Paty, assassinato per aver mostrato vignette satiriche su Maometto, o della docente americana licenziata per aver mostrato immagini del David di Michelangelo, considerate inappropriate dai genitori.

Il legame con la cancel culture

Grandone collega queste dinamiche alla cancel culture, definita come "quella tendenza a chiedere che idee o atteggiamenti contrari alla morale progressista siano puniti con l’esclusione pubblica". La cancel culture, secondo l’autore, amplifica il clima di insicurezza per gli educatori, rendendo ogni errore potenziale oggetto di sanzioni pubbliche e professionali. Secondo Grandone, è necessario un ritorno a un equilibrio tra rispetto delle differenze e libertà educativa, per evitare che la scuola diventi "un’arena di scontri ideologici e mediatici".

"La scuola italiana sembra entrata in una nuova fase dove la finzione e la dimensione mediatica hanno un peso maggiore rispetto alla realtà". In questo contesto, i docenti operano su un "campo minato," consapevoli che ogni scelta potrebbe essere fraintesa e amplificata.

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025

Il linguaggio è uno specchio delle dinamiche sociali

Il linguaggio come Costruzione Sociale

Norton e Toohey sfidano l’idea tradizionale del linguaggio come semplice strumento di comunicazione. Per loro, il linguaggio è un fenomeno sociale e dinamico, un mezzo attraverso cui gli individui negoziano la propria identità nel contesto delle strutture di potere esistenti. Ogni parola scelta, ogni accento mantenuto o modificato, è un atto che definisce chi siamo e chi vogliamo diventare nella società. Questa prospettiva apre una riflessione fondamentale: imparare una lingua significa anche ridefinire se stessi. I parlanti non sono meri ricevitori passivi di nuove parole e regole grammaticali, ma partecipanti attivi in un processo che può sia rafforzare che sfidare le loro identità.

Investimento e Comunità Immaginate

Uno dei concetti chiave introdotti nell’articolo è quello di "investimento". A differenza della semplice motivazione, l’investimento rappresenta l’energia emotiva, intellettuale e persino economica che uno studente mette nell’apprendimento di una lingua, con la speranza di accedere a nuove identità e comunità sociali. Prendiamo, ad esempio, un giovane immigrato che si trasferisce in un nuovo paese: il suo desiderio di apprendere la lingua locale non è mosso solo dalla necessità pratica, ma anche dalla speranza di essere accettato e di costruirsi un futuro in quel contesto. Egli immagina sé stesso come parte di una "comunità immaginata", un gruppo sociale al quale aspira a appartenere, e ciò alimenta il suo investimento nell’apprendimento linguistico.

Identità, Razza e Genere nell’Apprendimento Linguistico

Ma cosa succede quando fattori come razza, genere o classe sociale si intrecciano con l’apprendimento linguistico? Norton e Toohey mostrano come questi elementi possano influenzare profondamente le opportunità di accesso alle risorse linguistiche.

Ad esempio, una donna immigrata potrebbe incontrare maggiori difficoltà rispetto a un uomo nel praticare una nuova lingua se le strutture sociali le impediscono di partecipare attivamente alla vita pubblica. Allo stesso modo, uno studente di origine straniera potrebbe essere visto come meno competente rispetto ai suoi coetanei madrelingua, indipendentemente dalle sue reali capacità. L’articolo porta alla luce diversi studi che evidenziano come questi fattori possano agire da ostacoli o, al contrario, da catalizzatori per l’apprendimento linguistico, a seconda del contesto in cui si trovano gli studenti.

Il Ruolo della Tecnologia e la Resistenza degli Studenti

Nel mondo moderno, la tecnologia digitale ha rivoluzionato il modo in cui apprendiamo le lingue. Gli studenti hanno accesso a comunità online, forum di discussione e strumenti interattivi che ampliano le possibilità di apprendimento e ridefiniscono le dinamiche di identità linguistica.

Tuttavia, non tutti gli studenti accettano passivamente le pratiche educative imposte. Gli esperti analizzano anche il concetto di resistenza, mostrando come alcuni studenti si oppongano a metodi di insegnamento che non riflettono le loro aspirazioni o identità. Questa resistenza può assumere forme diverse: dal rifiuto di adottare una pronuncia standard alla scelta consapevole di mantenere un forte accento regionale o di preservare la propria lingua madre in determinati contesti.

Implicazioni per l’Educazione Linguistica

Cosa significa tutto questo per gli insegnanti? Norton e Toohey sostengono che l’insegnamento delle lingue non può essere considerato un processo neutrale. Gli educatori devono riconoscere la complessità dell’identità degli studenti e creare ambienti di apprendimento che valorizzino questa diversità. Devono, inoltre, considerare il ruolo delle comunità immaginate e del concetto di investimento, aiutando gli studenti a connettersi con i loro obiettivi personali e sociali.

Verso il Futuro

Infine, i due studiosi invitano a una riflessione su come le teorie dell’identità e dell’apprendimento linguistico possano evolversi in un mondo sempre più globalizzato. Nuove ricerche sono necessarie per comprendere meglio le sfide e le opportunità che emergono in questo campo, specialmente in un’epoca in cui la migrazione, la tecnologia e il multiculturalismo stanno ridefinendo il concetto stesso di lingua e identità. In sintesi, l’opera di Norton e Toohey offre una prospettiva innovativa e multidimensionale sull’apprendimento linguistico, spingendoci a considerare non solo le strutture grammaticali e lessicali, ma anche le forze sociali e identitarie che lo modellano. Perché, in fondo, imparare una lingua significa molto più che apprendere parole: significa ridefinire il proprio posto nel mondo.

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025

La cancel culture manipola la letteratura

Cancel Culture? Lo spazio pubblico tra resistenze e rimozioni

Il volume Cancel Culture? Lo spazio pubblico tra resistenze e rimozioni rappresenta una ricca riflessione multidisciplinare su un fenomeno contemporaneo complesso e polarizzante, la cosiddetta cancel culture. Attraverso contributi di diversi studiosi, il testo esamina come questa pratica influisca sulla memoria storica, sulle dinamiche identitarie e sulla sfera pubblica. Gli autori concordano sul fatto che Tuttavia, invitano a un approccio più equilibrato, che eviti eccessi censori e promuova la comprensione reciproca.

La Cancel Culture e il conflitto memoria-identità

Il cuore dell’analisi esplora il ruolo della cancel culture nella rinegoziazione della memoria collettiva. Fabio Dei, in uno dei saggi centrali, sottolinea: "La cancel culture non è solo un atto di rifiuto, ma una strategia per riscrivere il passato alla luce di valori e sensibilità contemporanei". Il fenomeno viene analizzato come un processo di contestazione di simboli storici percepiti come oppressivi, come statue di colonizzatori o rappresentazioni culturali discriminatorie. Secondo Dei, questo tipo di intervento non deve essere confuso con la censura, ma interpretato come un’opportunità per rivedere narrazioni consolidate.

La dimensione mediatica

Maddalena Cannito ed Eugenia Mercuri esplorano il ruolo centrale dei media nel plasmare la percezione pubblica della cancel culture. La loro analisi evidenzia come i media spesso rappresentino il fenomeno in termini estremi, amplificando il senso di paura e polarizzazione.

"La narrazione mediatica tende a trasformare episodi marginali di censura in crisi culturali, oscurando le questioni di fondo legate alla giustizia sociale". Questa dinamica mediatica, osservano le autrici, finisce per oscurare il dibattito sui veri obiettivi della cancel culture, quali la lotta alle discriminazioni e la promozione dell’inclusività.

Decolonizzazione e giustizia Sociale

Miguel Mellino interpreta la cancel culture come parte di un più ampio processo di decolonizzazione culturale. L’autore si concentra su movimenti che mirano a rimuovere monumenti o simboli del passato coloniale, sottolineando il loro valore politico e simbolico: "La rimozione di un monumento non è cancellazione della storia, ma un atto di contestazione di una narrazione oppressiva".

L’autore lega queste pratiche alle richieste di giustizia delle comunità marginalizzate, che chiedono un riconoscimento e una revisione storica delle loro esperienze.

Politiche Identitarie e Strategie della Memoria

Un altro tema centrale è l’intersezione tra cancel culture e politiche identitarie. Bruno Montesano analizza come il fenomeno rifletta tensioni sociali profonde legate a razza, genere e classe. Egli afferma: "La cancel culture è un sintomo delle disuguaglianze sistemiche, una forma di resistenza collettiva contro un sistema che esclude e marginalizza". Montesano esplora inoltre le connessioni tra cancel culture e marxismo, evidenziando come entrambe le prospettive condividano un obiettivo comune: mettere in discussione le strutture di potere esistenti.

Il senso della storia

Marcello Flores offre una prospettiva storica, analizzando la cancel culture alla luce di pratiche simili del passato. L’autore sostiene che il fenomeno non sia una novità assoluta, ma si inserisca in una lunga tradizione di revisione culturale e politica: "La storia è sempre stata soggetta a reinterpretazioni; la cancel culture è solo la manifestazione più recente di un processo ininterrotto".

Flores critica la retorica allarmistica che dipinge la cancel culture come una minaccia senza precedenti, sottolineando invece la sua continuità con dinamiche storiche consolidate.

La lingua imbrigliata: a margine del politicamente corretto

L’articolo di Massimo Arcangeli offre una visione sfaccettata e critica del politicamente corretto, bilanciando l’analisi dei suoi benefici con una denuncia dei suoi eccessi. "Il linguaggio", afferma l’autore, "deve essere uno strumento di comprensione e dialogo, non un campo di battaglia ideologico". Questa riflessione invita a un uso consapevole delle parole, rispettando le differenze senza cadere in estremismi.

Il potere del linguaggio e i suoi “guardiani”

Arcangeli apre con una domanda fondamentale: "Chi sono i padroni di una lingua? Chi ne governa l’uso?". L’autore identifica nei sostenitori del politicamente corretto una sorta di "élite regolatrice", che aspira a ridisegnare il linguaggio per eliminare discriminazioni e pregiudizi. Tuttavia, questo tentativo si rivela ambiguo: da un lato, mira a civilizzare il discorso pubblico, dall’altro rischia di sfociare in una censura velata o in un eccesso di controllo formale. L’esempio del Regno Unito è emblematico. Un documento governativo delinea un progetto per dichiarare formalmente il paese una società multiculturale, con proposte drastiche come "modificare le leggi sull’immigrazione, abolire la preminenza della Chiesa Anglicana e persino ridisegnare la bandiera nazionale perché nell’Union Jack manca il nero".

Il politicamente corretto come riscrittura culturale

Arcangeli analizza il fenomeno attraverso il prisma della cultura popolare, evidenziando il caso di James Finn Garner e il suo libro Politically Correct Bedtime Stories. Questo volume, ironico e provocatorio, trasforma le favole tradizionali in racconti in linea con i valori progressisti. Cappuccetto Rosso, ad esempio, diventa "una bimba risoluta e femminista", mentre il lupo smette di essere un antagonista e si trasforma in un "ecologista vegetariano". Questa riscrittura, sebbene ironica, sottolinea un rischio più ampio: la manipolazione della memoria collettiva e l’eliminazione di elementi culturalmente significativi in nome di una presunta neutralità.

Il ruolo degli “speech codes” nelle università

Un momento cruciale per la diffusione del politicamente corretto, secondo Arcangeli, è stato l’introduzione degli speech codes nelle università americane a partire dagli anni Ottanta. Questi regolamenti, creati per combattere il razzismo e il sessismo, hanno finito per limitare la libertà di espressione. "Il primo codice verbale ufficialmente istituito fu quello del 1988 all’Università del Michigan," ricorda l’autore, aggiungendo che entro il 1993 la maggior parte dei campus americani aveva adottato normative simili. L’autore cita anche il manifesto Words That Wound, che nel 1993 propose una revisione del Primo Emendamento della Costituzione americana, sostenendo che alcune forme di linguaggio aggressivo dovessero essere escluse dalla protezione costituzionale.

I paradossi della regolamentazione linguistica

Arcangeli mette in evidenza le contraddizioni insite nel politicamente corretto. Se da un lato esso cerca di promuovere giustizia sociale, dall’altro rischia di cadere in eccessi che rasentano il ridicolo. Un esempio è l’industria del tonno americana, che ha sostituito il termine "mattanza" con il più rassicurante "raccolto". Allo stesso modo, il linguaggio delle operazioni militari statunitensi viene criticato per il suo uso di eufemismi come "fuoco amichevole" per indicare vittime di fuoco amico.

"Questo tipo di linguaggio", scrive Arcangeli, "oscura la realtà e alimenta un’ipocrisia verbale che, invece di risolvere i problemi, li occulta".

La “Nuova Sfacciataggine”

In contrapposizione al politicamente corretto, Arcangeli descrive l’avvento della "Nuova Sfacciataggine", un atteggiamento che legittima il linguaggio crudo e provocatorio come reazione agli eccessi della regolamentazione. Citando Barbara Spinelli, l’autore afferma che "l’urlo irresponsabile ignora volutamente il livello della politica, pretendendo di purificare prima il linguaggio e poi le cose umane". Questa tendenza, pur essendo una reazione al politicamente corretto, rischia di amplificare un’altra forma di estremismo linguistico.

La polizia del linguaggio: il rischio di un controllo eccessivo

Arcangeli osserva che il politicamente corretto può trasformarsi in una sorta di "polizia del verbo", dove ogni espressione viene scrutinata alla ricerca di potenziali offese. Questo fenomeno si riflette anche in Italia, ad esempio nel caso di espressioni come "in bocca al lupo", che sono state criticate perché considerate offensive verso gli animali. Secondo Arcangeli, "questi interventi rischiano di creare un clima di censura e ipocrisia".

Un bilancio critico

L’autore conclude che il politicamente corretto, pur avendo obiettivi lodevoli, deve essere gestito con equilibrio. Arcangeli mette in guardia contro due rischi opposti: da un lato, l’ossessione per la neutralità linguistica, che sterilizza il discorso pubblico; dall’altro, la reazione della "Nuova Sfacciataggine", che può legittimare forme di comunicazione violente o offensive.

Cancel culture: il politicamente corretto ucciderà la letteratura?

L'articolo Cancel culture: il politicamente corretto ucciderà la letteratura?, scritto da Costanza Rizzacasa D’Orsogna per il “Corriere della Sera”, esplora le complesse implicazioni della cancel culture e del politicamente corretto sulla letteratura contemporanea. Attraverso le voci di due scrittori, Walter Siti e Jonathan Bazzi, viene esaminato come questi fenomeni stiano ridefinendo il linguaggio, la narrativa e il ruolo stesso degli autori.

La Cancel Culture e la letteratura

Gli esperti aprono l’articolo evidenziando come la cancel culture abbia portato a trame modificate, personaggi rivisti e libri "riscritti" per adattarsi alle sensibilità moderne. Questo cambiamento, spiega l'autrice, riflette una tensione tra il rispetto per le minoranze e il rischio di limitare la creatività letteraria. La questione chiave è se sia giusto giudicare opere del passato con i parametri morali del presente. "Si può essere razzisti, omofobi, misogini, e contemporaneamente grandi autori?", chiede l’autrice, riflettendo sulle contraddizioni di questi dibattiti.

Walter Siti: la difesa della diversità

Walter Siti, autore di Contro l’impegno (Rizzoli, 2021), offre una prospettiva critica. Da sempre attento al tema della diversità, Siti sottolinea che oggi essa rischia di essere negata sotto il motto “siamo tutti diversi”, portando a una finta uguaglianza che elimina le peculiarità. "Negare le diversità significa privare le persone della forza di patire la violenza" afferma Siti, ponendo l'accento sull'importanza del dolore e della sofferenza come elementi che alimentano la letteratura. Siti racconta anche un episodio personale in cui un editore francese gli chiese di cambiare il termine "juifs" (ebrei) in un contesto potenzialmente negativo, per evitare controversie. Accettò, ma ribadisce che non cambierebbe mai un personaggio.

Jonathan Bazzi: la sfida dei social media

Jonathan Bazzi, autore di Corpi minori (Mondadori), evidenzia l’impatto dei social media nel moltiplicare i punti di vista, ma anche nell’accentuare l’intolleranza verso opinioni divergenti. Per Bazzi, la letteratura deve rimanere uno spazio libero dall’attivismo diretto, dove si coltiva una prospettiva più ampia. "La preoccupazione di uno scrittore non può essere quella di non offendere nessuno, altrimenti meglio non scrivere più niente", afferma Bazzi, difendendo la libertà creativa. Bazzi rivela che il suo editore australiano gli ha chiesto di apportare modifiche a un personaggio per evitare di urtare sensibilità culturali, dimostrando come la cancel culture influenzi anche le dinamiche editoriali internazionali.

Trigger Warnings e Sensitivity Readers

L'articolo esamina pratiche come i trigger warnings e la figura del sensitivity reader, diffusa nel mercato anglosassone, che rilegge i testi per identificare potenziali elementi offensivi. Siti e Bazzi concordano che tali pratiche possano limitare la complessità narrativa, portando a personaggi poco realistici. "Che ne è della letteratura se creiamo fotocopie di personaggi improbabili e perfetti in cui chi legge non potrà mai immedesimarsi?", si chiede Siti.

Francesca D'Agnese, 20 marzo 2025